Il tema di Achille e Aiace che giocano nella ceramica greca

di Grazia Merelli

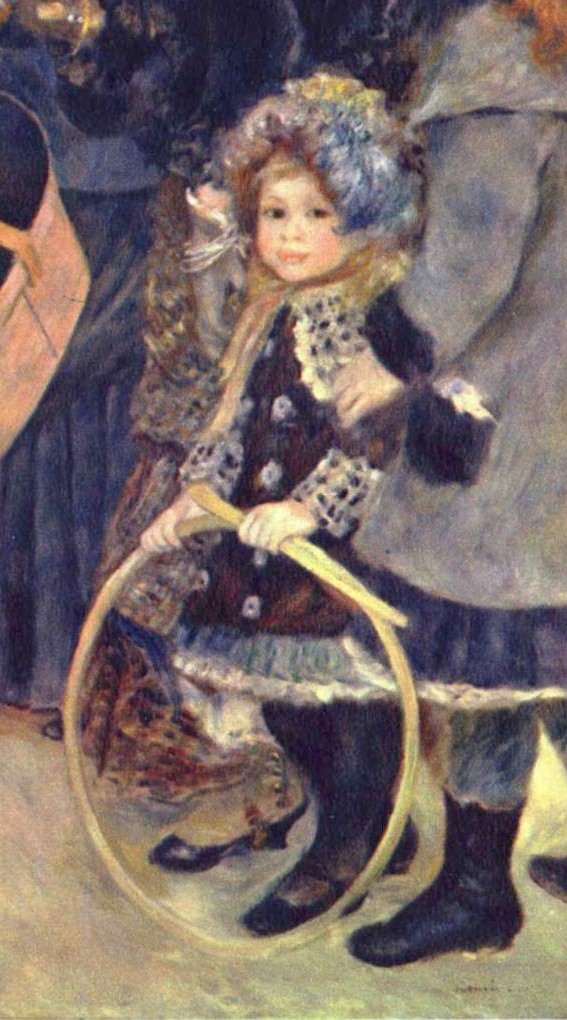

Negli antichi vasi greci compare spesso un tema particolare legato al gioco: quello di Achille ed Aiace che giocano.

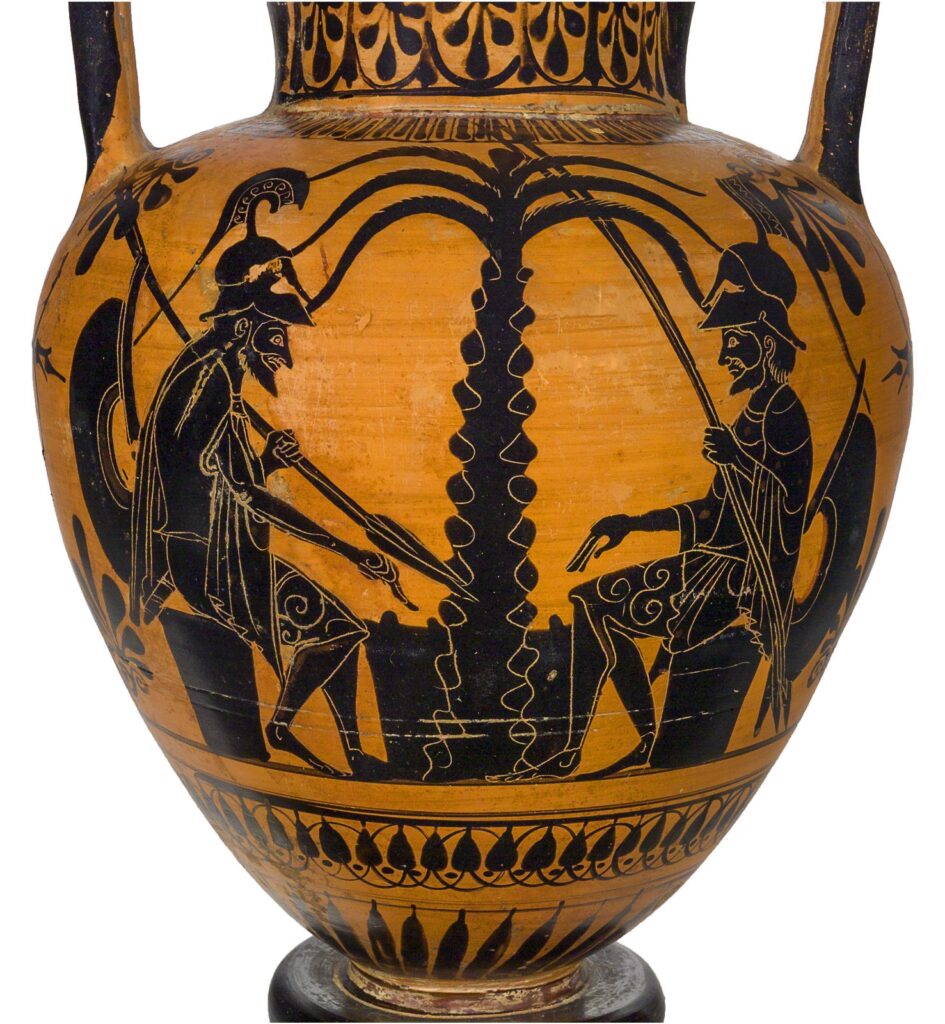

I vasi su cui è raffigurato questo soggetto sono moltissimi, quasi 170. Nonostante le varianti, essi presentano un’iconografia ben specifica che vede i due eroi seduti l’uno di fronte all’altro, protesi in avanti ed intenti a muovere qualcosa su di un tavolo.

Quasi tutti questi vasi sono a pittura nera su fondo rosso e sono stati realizzati nel Ceramico di Atene, il grande centro di produzione ceramica attica, dove evidentemente il tema di Achille e Aiace che giocano godette di ampia diffusione per un certo periodo di tempo, specificamente tra il 540 ed il 480 a.C.

Il vaso più noto di questa tipologia è la famosa anfora di Exekias, raffigurante Achille ed Aiace che giocano, conservata nel Museo Gregoriano Etrusco dei Musei Vaticani. Il vaso venne realizzato intorno al 540-530 a. C ed è stata trovato nella località etrusca di Vulci; come noto, gli Etruschi erano infatti grandi estimatori della ceramica greca. I fratelli Candelori l’hanno donato papa Gregorio XVI nel 1834.

L’anfora di Exekias è uno dei capolavori della pittura nera su fondo rosso, tecnica più avanti soppiantata da quella a figure rosse su fondo nero; Exekias è fra gli artisti più conosciuti della ceramica greca: era sia ceramista che ceramografo, dal momento che modellava lui stesso i vasi su cui realizzava poi la decorazione pittorica; non solo creò nuove tipologie di vasi ma ideò anche diversi motivi decorativi che ebbero molta fortuna. Le opere di Exekias trattano una certa vastità di argomenti: dalle scene mitologiche, a episodi della guerra di Troia, a scene di banchetti.

Sull’anfora di Achille e Aiace che giocano di Exekias sono raffigurati i due valorosi eroi protagonisti della guerra di Troia; essi sono l’uno di fronte all’altro, seduti su dei panchetti; come indicano i nomi scritti accanto a loro, Achille è il personaggio di sinistra e suo cugino Aiace quello di destra. Intenti a compiere un gioco, poggiano una mano su un tavolo in mezzo mentre pronunciano dei numeri: tre e quattro. Come vedremo, questi numeri sembrano corrispondere ai tiri di dadi.

La scena si differenzia anche dalle tematiche maggiormente diffuse legate al ciclo troiano, come la morte di Patroclo, di Ettore o scene di guerra. Infatti, pur attingendo alle vicende della Guerra di Troia, questo vaso di Exekias non mostra un combattimento, bensì un fugace momento di riposo; i due eroi però pronti a tornare subito in combattimento, come dimostra il fatto che tengono saldamente le lance. Achille, a differenza di Aiace, non ha neanche tolto l’elmo dalla testa e gli scudi, sono subito dietro di loro.

Sul retro del vaso invece compaiono Castore e Polluce che fanno ritorno dai genitori Leda e Tindaro; Castore è accanto al cavallo mentre Polluce gioca con il cane.

Si tratta di due scene distinte, separate fra loro, come avveniva comunemente nella ceramica greca; tuttavia esse sembrano accomunate dal legame con la sfera ludica: si tratta infatti di momenti di svago, se pur di breve durata. Infatti lo spettatore di allora, come di oggi, chiaramente era a conoscenza del destino tragico dei personaggi raffigurati su entrambe le facce.

Nel gioco dei dadi compiuto da Achille e Aiace emerge una grande tensione: entrambi gli eroi sono protesi davanti, concentrati sulle mosse di gioco. Exekias riesce a raggiungere, pur nella convenzionalità e della pittura arcaica, una certa intensità psicologica.

Le figure, protese in avanti, accompagnano la forma del vaso. I manti che indossano, riccamente decorati, rivelano una grande raffinatezza esecutiva, evidente nei segni tracciati delicatamente sulle figure per definirne i particolari.

Grazie all’espediente delle lance che convergono verso il centro, anche lo sguardo dello spettatore è portato al gioco, fulcro della scena. Il tutto si svolge in una dimensione agonistica. Il gioco infatti è infatti assimilabile ad una battaglia, dal momento che a tutti i livelli della cultura greca, dal gioco allo sport, era predominante lo spirito competitivo.

A cosa stanno giocando?

Come accennato i due eroi pronunciano i numeri “tre e quattro”, che sembrano corrispondere ai tiri di dadi, sebbene non si può escludere con certezza che si tratti invece di astragali.

Secondo alcuni sarebbe qui raffigurato un semplice tiro di dadi, mentre secondo altri si tratterebbe di un gioco da tavolo che prevedeva, oltre all’uso di dadi, anche la presenza di una pedana. Non è possibile rispondere con certezza, dal momento che non è visibile una eventuale base di gioco che dovrebbe trovarsi sul tavolo, ma solo i dadi ed i numeri tre quattro pronunciati dai due personaggi.

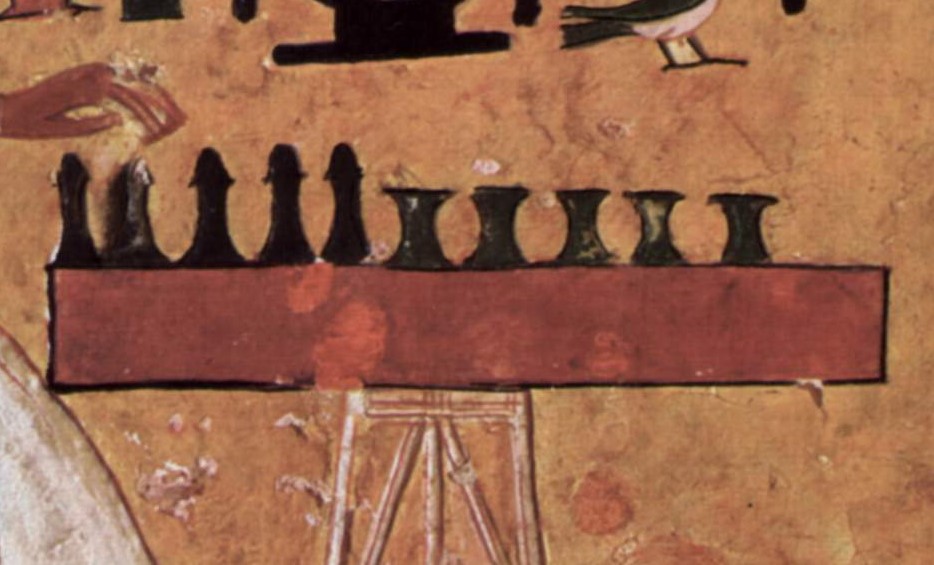

Secondo alcune fonti letterarie, più tarde però rispetto al vaso di Exekias, durante la guerra di Troia, l’eroe Palamede avrebbe inventato numerosi giochi. Di questo non c’è traccia in Omero, mentre di Palamede creatore di giochi parlano diversi autori classici, come Sofocle ed Euripide. Filostrato più tardi, nell’Eroico, gli attribuisce l’invenzione dei Pessoi, gioco praticato dagli eroi durante la Guerra di Troia antesignano degli scacchi.

Secondo alcuni studiosi invece Exekias stesso avrebbe inventato tale iconografia, considerando la propensione dell’artista a dipingere scene verosimili, non necessariamente documentate nelle fonti letterarie.

Si potrebbe anche supporre che sia avvenuto il contrario: cioè che le fonti letterarie abbiano preso ispirazione da un tema riportato con una certa frequenza nella pittura vascolare.

Il vaso di Exekias dei Musei Vaticani sembra comunque essere il prototipo delle rappresentazioni di questo tema che, come detto, ha avuto ampia diffusione.

Tra le numerose derivazioni del soggetto è molto interessante un vaso conservato nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Nell’opera si vedono più chiaramente gli oggetti di gioco depositati sul tavolo. Il vaso è di poco più tardo rispetto a quello dei Musei Vaticani, essendo datato al 525-515, ed è stato trovato nella necropoli etrusca di Cerveteri. Prodotto sempre della scuola attica, il vaso mostra una resa meno particolareggiata delle figure, che qui sono armate di tutto punto ad indicare ancora di più l’imminenza della battaglia e l’avvicinarsi della tragica morte dei guerrieri. Elemento nuovo è la grande palma al centro della composizione, che divide nettamente la scena in due parti.

In alcuni vasi invece fra i due eroi che giocano compare Atena, la cui presenza sottolinea ancora di più lo spirito agonistico del gioco.

La grande diffusione del tema e la sua presenza in contesti funerari hanno fatto pensare che la raffigurazione di Achille ed Aiace che giocano racchiuda anche un significato più profondo, cioè un’allegoria del Fato e della Morte. La correlazione con il contesto funebre assumerebbe dunque una connotazione rituale, simile per certi aspetti a quella del gioco del Senet raffigurato spesso nelle tombe egizie.

Il valore cultuale adombrato nella scena ha spinto alcuni studiosi a supporre che il gioco di Achille ed Aiace fosse in realtà una vera e propria pratica divinatoria per conoscere le sorti della battaglia.

Del resto nell’antichità, a differenza del mondo odierno, il gioco era spesso legato alla sfera del rito; basti pensare al Senet degli antichi Egizi. Per questo motivo è altamente probabile che nella rappresentazione di una scena ludica, come quella di Achille e Aiace che giocano, possano convivere più livelli di significato.

Lascia un commento